ブログ運営をするにあたって、検索上位を目指す「SEO対策」ばっちり意識していますか? 今回のテーマはWebページの説明文を設定する手段「メタディスクリプション」です!

「メタディスクリプションの設定方法は?」

「書き方のコツや注意点は?」

「そもそも、メタディスクリプションの設定って必要なの?」

の3つの疑問に、初心者さんにもわかりやすい解説でお答えしていきますね!

メタディスクリプションの設定方法

WordPressブログでメタディスクリプションを設定するには、

- WPテーマの機能を使う

- SEO対策系のプラグインを使う

の2つの方法があります。

備わっていなければプラグイン(拡張機能)で機能を追加するんだね!

「そのWebページがどんな内容か」を表した説明文(スニペット)を、検索エンジンに分かるように記述する方法。

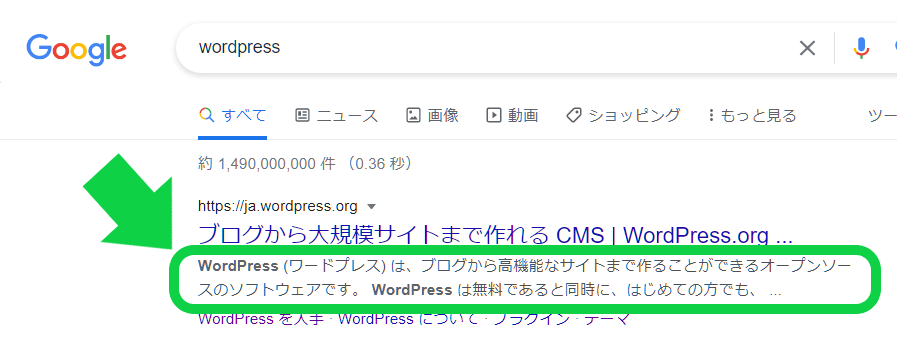

メタディスクリプションで説明文を設定しておくと、検索結果の一覧でWebページ名に続いて掲載されます。

方法① WPテーマの機能を使う

WPテーマに機能が備わっているなら、使わない手はありませんよね。自分が使っているWPテーマに機能が無いか、チェックしてみましょう!

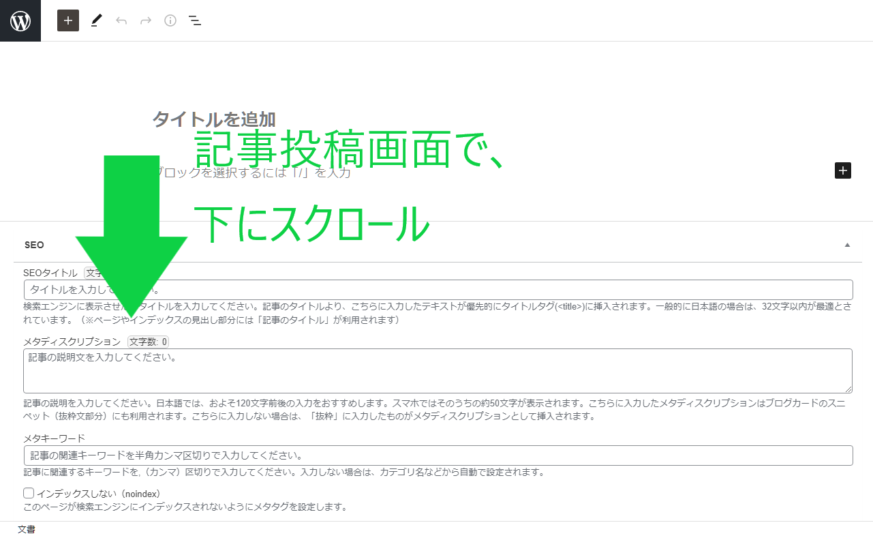

操作方法の例(WPテーマ「Cocoon」の場合)

- 記事投稿の編集画面を下にスクロール

- 「メタディスクリプション」のボックス内に説明文を入力する

① 記事投稿の編集画面を下にスクロールしていきます。

② 「メタディスクリプション」の項目にあるボックスに、記事の説明文を入力しましょう!(書き方のコツは後ほどお伝えしますね)

方法② プラグインを使う

テーマにメタディスクリプションを設定できる機能がついていないなら、プラグインを使って機能を追加しましょう!

▼ 「メタディスクリプションの編集機能があるプラグイン」のおすすめはこちら!

【プラグインの例】

- All in One SEO Pack

- Yoast SEO

- Easy WP Meta Description

▼ プラグインの基礎についてはこちらの記事をどうぞ!

おすすめプラグイン① All in One SEO Pack

- プラグイン名:All in One SEO

- 作者名:All in One SEO Team

● メタディスクリプションの設定を含め、様々なSEO対策の機能が備わっています。

(有料版だとより高度な機能が使えるようになる)

他の記事でもよく紹介させて頂いている、多機能なプラグインです。様々なSEO対策をしようと考えているなら、まず入れておいて損はないでしょう。

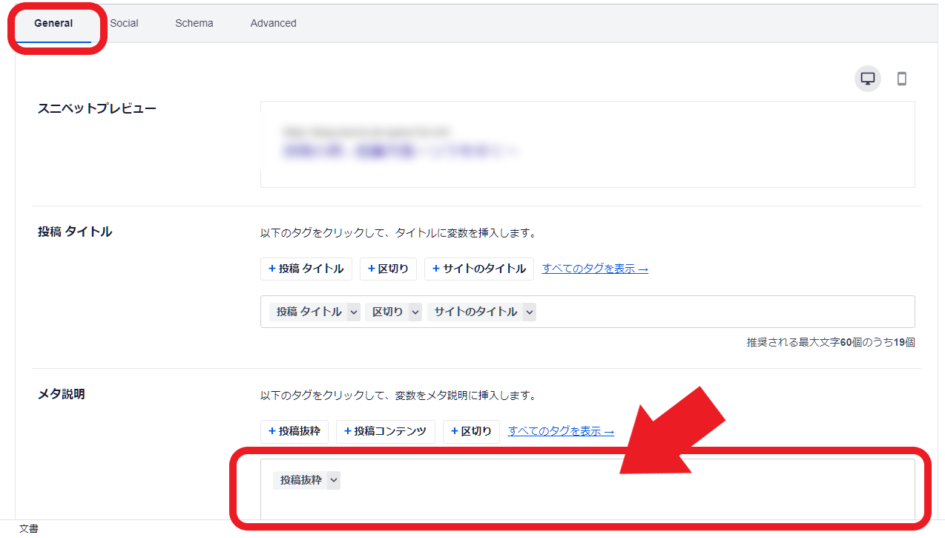

【実際の画面】

▼ All in One SEOを有効にすると、記事投稿の編集画面の下部に専用の項目が追加されます。そのうち「General」タブの中ほどに「メタ説明」とあるのがメタディスクリプション用の入力欄です。

あらかじめ「投稿抜粋」のパーツが入っていますので、不要ならデリートキーで消してしまいましょう。

おすすめプラグイン② Yoast SEO

- プラグイン名:Yoast SEO

- 作者名:Team Yoast

● メタディスクリプションの設定を含め、様々なSEO対策の機能が備わっています。

(一部機能は有料)

All in One SEOと同様に、SEO対策の機能がたくさん備わっているタイプのプラグインです。有効インストール数はYoast SEOの方が頭一つ抜きんでているので人気の高さがうかがえますね。

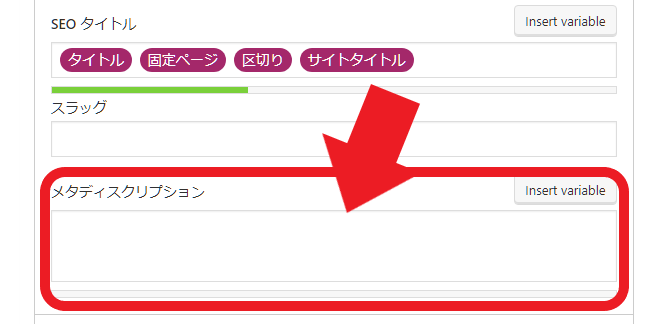

【実際の画面】

▼ Yoast SEOでは、記事投稿画面の下部に、複数の機能が操作できる専用項目が追加されます。そのうち「SEO」のタブ内でメタディスクリプションの入力ができますよ!

おすすめプラグイン③ Easy WP Meta Description

- プラグイン名:Easy WP Meta Description

- 作者名:Mats Westholm

● 記事投稿の編集画面にメタディスクリプションの設定機能を追加

シンプルさで断トツおすすめなのがこちら、Easy WP Meta Description。他の機能は一切ナシなんです。

余計な機能がついていない分、WPテーマの機能や他のプラグインの機能と競合しにくいのが魅力ですね。「WPの画面がごちゃごちゃするのは嫌」というタイプの人にもおすすめです。

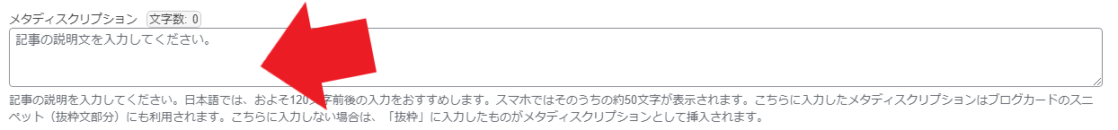

【実際の画面】

▼ Easy WP Meta Descriptionではシンプルに、記事投稿画面の下部に「メタディスクリプションを入力するボックス」のみが追加されます。

メタディスクリプションの書き方のコツ・注意点

メタディスクリプションには、効果のある書き方・逆効果になってしまう書き方があるといわれています。書き方のコツと注意点をお伝えしますね!

この記事にメタディスクリプションを設定するなら、下記のような感じです!

【例文】

WordPressでのメタディスクリプションの設定方法・書き方を紹介しています。ブログ初心者さんに向けて、具体的な手順、コツと注意点を解説。SEO対策で重要視される理由についてもお伝えします。

コツ

メタディスクリプションを書く時は「このページがどんな内容か」がわかるように、記事内容をコンパクトに要約していきます。

コツは、こちらの4つです!

- 前半50文字に大事な情報を入れる

- キーワードを含める

- 読者の検索ニーズを意識

- どんなメリットがあるかを伝える

説明文は読者が「この記事を読もうかどうか」を判断する判断材料になります。もし「自分が求めている情報じゃないかも…」と思われてしまったら、どんなに良い記事でもクリックしてもらえないかもしれません。そんなの勿体ないですよね。

コツ① 文字数「前半50文字に大事な情報を入れる」

メタディスクリプションは、PC・スマホでそれぞれ表示される最大文字数が異なります。たくさん書いても、それ以降の文章は読んでもらえない可能性があるわけですね。

| パソコンでの表示 | スマホでの表示 |

|---|---|

| 80~150文字 (ブラウザによっては160文字とも) | スマホ表示は80文字程度 (ブラウザによっては50文字とも) |

だいたい120文字を目安に書き、「誰のため」の「何に役立つ」記事か?など特に重要な「ここを見て欲しい」と思う情報は前半の50文字に入れるようにするのがおすすめです!

コツ② キーワードを含める

記事投稿を書く際に使用した「キーワード」を、メタディスクリプションの方にも含めましょう。

説明文を読んだ読者に、「この記事に自分の探している情報がありそうだ」と興味を持ってもらいやすくなるでしょう。

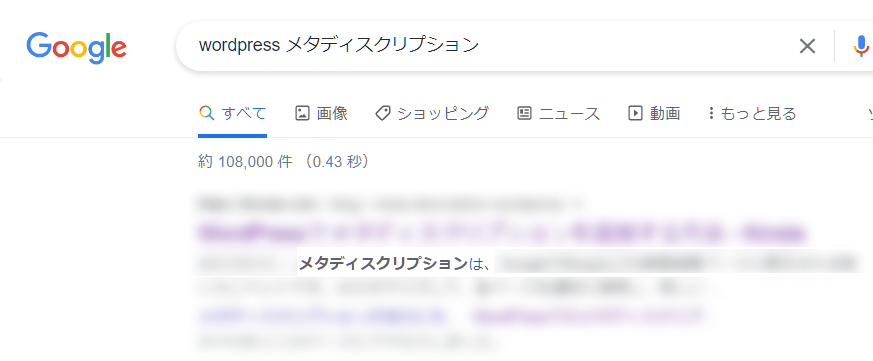

さらに、Googleで検索された場合は、説明文のキーワード部分が太字で強調されます。より読者の視覚に訴えかけられるというわけですね!

▼ キーワードが太文字に強調される例

コツ③ 読者の検索ニーズを意識

読者がどんな情報を求めて検索してきているか、検索ニーズを意識した文章にするのも大切。キーワードと同様に「この記事に探している情報があるよ!」と伝える役割があるからです。

記事を書く時に考えたペルソナ(読者像)も使いながら、「どんな読者が、どんな情報を求めて検索してきているか」を考えましょう。

「目次をみれば記事内容がわかるすようにする」を目標にタイトルや見出しとの重複は気にする必要ありません。 キーワードやタイトル、見出しを手掛かりにまとめてみましょう。

メタディスクリプションを設定していても、デフォルト同様に検索エンジンが記事内容の抜粋を自動的に表示することもあります。

・検索ニーズと説明文が合っていない場合

・記載されているキーワードと実際の検索キーワードが異なる場合 など

コツ④ 「どんなメリットがあるか」を伝える

メタディスクリプションはいわば「記事のキャッチコピー」です。限られた字数内で「読む価値のある記事だ」と伝えられればクリックしてもらいやすくなるでしょう。

「この記事を読めば、あなたの問題が解決するよ」「こんな良い事があるよ」とメリットが伝わるように、記事の魅力にも触れていきましょう!

注意点

メタディスクリプションを書く時の注意点は、こちらの3つです!

- キーワードを入れすぎない

- 同じ説明文を使い回さない

- 嘘は書かない

良質なコンテンツに仕上げていくためにも、気を付けていきましょう。

注意点① キーワードを入れすぎない

コツ②で「キーワードを含める」とお伝えしましたが、かえって入れすぎると悪影響が出る可能性があります。

- 読者に要点が伝わりにくくなるおそれ

- 検索エンジンにSEOスパムだと判断されてしまうおそれ など

悪影響が出ては本末転倒なので、必要な分だけのキーワードを適度に入れるようにしましょう!

注意点② 同じ説明文を使い回さない

ついついやってしまいがちなのが、「テンプレートを作って流用する」ではないでしょうか? ですが、同じ文章、またはよく似た文章を複数ページで使い回すのは好ましくありません。

なぜなら、

- 読者が「説明文を使い回している」と気付いた場合、文章を読む気を失くしてしまう

- Webページの内容が正確に読者に伝わらなくなる

からです。

必ず、それぞれの記事内容に合わせて「Webページごとに、そのページのメタディスクリプションを作成する」を念頭に置いて下さいね!

もしメタディスクリプションを設定していなくても、検索一覧ではGoogleなどの検索エンジンが自動的に記事本文から情報を抜粋して掲載してくれます。

注意点③ 嘘は書かない

こちらは大前提ともいえることですが、実際の記事とは異なる内容を書くのは当然NGです。

もし説明文が嘘だったと気付いたら、読者はガッカリして、次からはあなたのサイトを訪れないようになる可能性が高いです。結果的に訪問者を減らしてしまいかねないというわけですね。

正直に、実際の記事の内容を伝えるようにしましょう!

そもそも、メタディスクリプションってなぜ必要なの?

メタディスクリプションの設定が重要視されるのは、使い方次第で集客効果が見込めるからです。

メタディスクリプションが大事な理由

メタディスクリプション(meta description)は「そのWebページがどんな内容か」を要約した説明文・スニペットを、検索エンジンに伝える手段です。

メタディスクリプションに書かれた説明文は、主な役割として、読者が「この記事を読むかどうか」を考える判断材料になります。

もし設定していなくても検索エンジンが自動的に記事内容から抜粋して掲載してくれますが、自動で掲載された抜粋部分が「読者にとって魅力的か」はまた別ですよね。

▼ 検索結果の一覧でWebページ名に続いて掲載される部分が「スニペット(説明文)」です!

読者の判断材料になる

ネット検索をした時に、多くの人はタイトルと説明文に軽く目を通して「自分にとって必要なページかどうか」を判断しています。

反対にいえば、説明文を読んで「不要なページだ」と判断されてしまえば、たとえ検索上位に表示されていても訪問してもらえなくなるでしょう。

メタディスクリプションとSEOの関係

現在、メタディスクリプションの記述はSEOに直接的な影響はないものの、間接的に効果があるといわれています。

ライバルサイトがメタディスクリプションの設定をしっかり行っていた場合、自分のサイトだけ何もせずにデフォルト任せにしていると遅れを取ってしまいかねません。

直接的な影響はない

Googleのガイドラインには「メタディスクリプション」に関する情報がないため、SEO評価には関係がないとされています。

間接的に効果があるといわれている

説明文を読んだ読者が興味を持って、サイトを訪問してくれるだけでもまずは効果がありますよね。

そして、多くの人がサイトを訪れてくれるようになると、検索エンジンは「このサイトは良質なサイトだ」と評価します。つまり、

- 説明文を読んだ読者がサイトを訪れる

↓ - サイトの評価が上がる

↓ - 検索結果の上位に表示される可能性が上がる

の順に効果が働く可能性があるのです。結果的により多くの読者を獲得できるなら、嬉しいですね!

まとめ

この記事では、WordPressでのメタディスクリプションの設定方法と書き方についてお伝えしました。

【メタディスクリプションの設定方法】

- WPのテーマに機能があれば、それを使う

記事投稿画面の下部に入力用の項目がないか、まずはチェックしましょう! - テーマに機能がなければ、プラグインで追加する

(All in One SEO など)

【メタディスクリプションの書き方】

- コツ① 文字数「前半50文字に大事な情報を入れる」

- コツ② キーワードを含める

- コツ③ 読者の検索ニーズを意識

- コツ④ 「どんなメリットがあるか」を伝える

- 注意点① キーワードを入れすぎない

- 注意点② 同じ説明文を使い回さない

- 注意点③ 嘘は書かない

メタディスクリプションを設定するかどうかは「SEO評価」に直接的な影響はないですが、読者にとって「記事を読むかどうか」の重要な判断材料になります。

クリック率が高まると結果的にSEO評価にも結び付いてくるので、ぜひメタディスクリプションの設定にも意識を向けて下さいね! あなたのブログ運営のお役に立てば幸いです。